TARGET DISEASE 対象疾患

くも膜のう胞

概要

通常は先天性ですが外傷、出血、感染後の炎症等により生じたものは後天性(続発性)くも膜のう胞と呼ばれます。発生頻度は0.1~0.3%程度と言われており、男性に多く、また75%は小児期に発見されます。のう胞は増大することがありますがその時期は乳児期までが多いです。

それ以降の増大の頻度は少なく、その速度や程度も軽度な場合が多いです。成人例ではほとんど増大することはありません。

原因・症状

発生病態としては内外2葉に分かれたくも膜の間に液体が貯留したものと考えられていますが、大脳深部(鞍上部や四丘体部)や後頭蓋窩に発生するものは様々な説があり複雑です。現在では脳形成不全が原因でくも膜下腔が拡大して生じたものではないとされており、くも膜のう胞自体による発達障害は基本的に認めません。

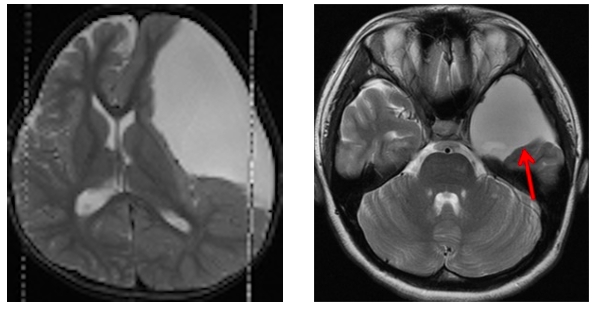

検査・診断

CT、MRIで診断は容易につけることができますが、手術の必要性の有無や方法について正しく判断するには髄液の循環動態を評価する必要があり、その場合にはCT脳槽造影やCine MRIが有用です。新生児期や乳児期には超音波(エコー)検査でも評価が可能です。

治療法(手術)

くも膜のう胞による何かしら症状を呈している場合には基本的に手術の適応です。症状がない場合や、くも膜のう胞との関連がないと思われる軽微な症状のみの場合には(一過性の軽い頭痛など)基本的に経過をみますが、大きさ、年齢、周囲組織の圧迫の程度から総合的に判断します。手術の方法は、開窓術、被膜切除術、のう胞-腹腔短絡術があります。

これらを複数組みあわせて行う場合もあります。開窓術は小開頭で行う場合と、小さな骨孔から行う神経内視鏡を用いて行う場合があります。予後は一般に良好ですが、硬膜下血腫など、くも膜のう胞の出血合併リスクは0.04-0.1%/年と言われています。

治療後経過

治療後は特に日常生活の制限はありません。通常の生活で大丈夫です。

また治療をせず経過観察の場合でも基本的に日常生活の制限はありません。学校の体育授業やスポーツの制限もありません。ただし硬膜下血腫の合併の可能性は通常よりも高いため、明らかに頻回の頭部打撲が予想されるスポーツ(ボクシング等)は避けてください。硬膜下血腫を合併すると頭痛、嘔吐、意識障害等を認めますが、その際には直ちに脳神経外科を受診してください。このような場合ほとんどがシルビウス裂部のくも膜のう胞が原因であり、治療をすれば経過は良好です。

慶應脳外科としての取り組み

当院で治療を行う場合、新生児・乳児期から成人まで、神経内視鏡手術、小開頭手術、どちらでも対応可能です。小開頭手術の場合は、頭蓋骨の固定は吸収性プレートを用いるなど、整容面にも十分に配慮をしています。

本疾患の脳神経外科 担当医師は

西本 真章

外来:毎週木曜日 午前(脳外科外来)、第2,4金曜日 午前(小児科外来) です。

受診をご希望の患者さんへ

外来受診については、慶應義塾大学病院のホームページ内の「初めて受診する方」に詳細をお示ししておりますが、「予約制」「紹介制」をとらせていただいています。

- 一人一人の患者さんを十分に診察、説明させていただきたく、またお待ちいただく時間を短縮するために、外来は予約制とさせていただいております。

- 予約の際には、ご病状を速やかに把握させていただくため、現在かかりつけの医療機関からの紹介状をお持ちいただくようお願い申し上げます(紹介制)。これまでに受けた検査(MRIやCTなどの画像検査、採血検査など)の結果もお持ちいただけますとたいへん助かります。

- お手数をおかけいたしますが、かかりつけの医療機関から、下記の予約方法で本疾患担当医師の外来を予約していただきたく存じます。

<脳神経外科外来の予約方法>

外来予約窓口:(電話)03-3353-1257 にお電話ください。

※外来予約窓口 受付時間:月~金曜日 8:30~19:00

(土曜日は17:00までの受付となります)

患者さんをご紹介される医療機関のみなさまへ

当院ホームページにご紹介に関する詳細をご説明しています。

こちらよりご確認ください。