TARGET DISEASE 対象疾患

キアリ奇形・脊髄空洞症

概要

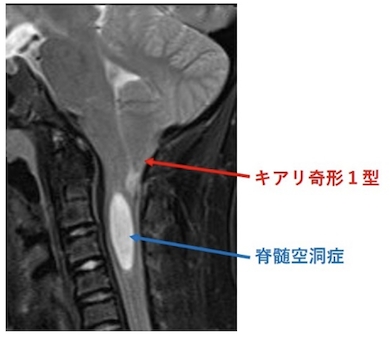

頭蓋骨の中にあるべき小脳や脳幹の一部が、頭蓋骨の出口である大後頭孔という部分を通って頚椎の脊柱管の中に脱出・陥入した状態をキアリ奇形といいます。キアリ奇形は、その脱出・陥入した小脳が脳幹を圧迫したり、頭蓋骨と頚椎の境界部分(頭蓋頚椎移行部)で脳脊髄液(頭や脊髄を流れている水)の通過を障害したりして、症状を出すことがあります。

キアリ奇形は、脱出した脳組織や合併する疾患によって1~4型に分類されています。

キアリ奇形1型は、小脳扁桃という部分のみが脊柱管内に下垂するもので、後頭骨の低形成が原因と言われています。通常は単独の疾患ですが、ときに水頭症や頭蓋骨縫合早期癒合症、脳腫瘍、脊髄係留症候群などの疾患によって二次的にキアリ奇形1型を認めることもあります。通常遺伝はしませんが、まれに家族発生の報告もあります。

キアリ奇形2型は、小脳虫部という部分の下部、延髄、橋、第4脳室が変形や伸展をしながら下垂するものです。通常脊髄髄膜瘤を伴い、水頭症も合併します。アーノルド・キアリ奇形とはこの2型のことをさします。

3型は小脳、脳幹が頭蓋頚椎移行部の嚢胞(ふくろ)内に下垂したものです。

4型は小脳の無形性、低形成で小脳は脊柱管内に陥入しません。現在はキアリ奇形に含めないという考えが一般的です。頻度はいずれもまれで、ほとんどが1型、2型です。

脊髄空洞症は脊髄内に脳脊髄液が貯留した状態のことをいいますが、キアリ奇形では、頭蓋頸椎移行部での髄液通過障害や頭蓋内・脊柱内圧差に関連して脊髄空洞症をしばしば伴います。

図1:キアリ奇形1型と脊髄空洞症(MRI)

原因・症状

<キアリ1型>

頭痛、頚部痛が頻度の高い症状です。めまい、眼振、誤嚥、嗄声、歩行障害なども認めます。咳やくしゃみによって頭痛が誘発されることが特長の1つです。合併する脊髄空洞症により、腕から手にかけてのしびれや筋力低下を自覚することが多く、症状は何年もかけてゆっくり進行する場合があります。成人になってから診断されることもありますし、小児期から発症する場合もあります。

小児期では年齢によって症状が異なります。0~2歳では嚥下(飲み込み)障害や胃食道逆流、いびき、睡眠時無呼吸などが認められますが、3~5歳以上では脊髄空洞症の合併の頻度が増加し、空洞症の症状や脊椎側彎、頭痛といった症状が多くなります。

<キアリ2型>

出生直後は少なく、多くは乳幼児期に発症しますが、症状は年齢によって異なります。

2歳以下では嚥下障害(鼻腔へのミルク逆流、誤嚥)、呼吸障害(喘鳴、無呼吸発作)が主で、重症例では早期に気管切開や胃瘻が必要になることもあります。

2歳以上ではキアリ奇形1型と似た症状になってきます。

症状が出た場合に準緊急的な対応が必要になります。

検査・診断

MRI検査がもっとも重要で、小脳の一部分が頚椎の脊柱管内に落ち込んだ所見を確認することで、キアリ奇形の診断が確定します。また合併する脊髄空洞症の有無とその範囲が確認できます。CTやX線はMRIよりも骨の描出に優れているので、頭蓋骨の形成異常、側弯など脊椎の変形を調べるため行われます。

キアリ奇形 2 型では、合併する水頭症、脊髄髄膜瘤の評価もあわせて行います。

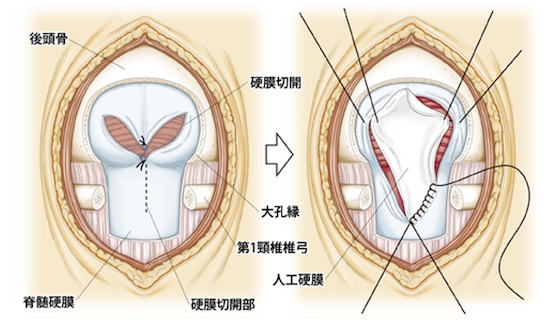

治療法(手術)

<キアリ1型>

治療の目的は大孔部の小脳・脳幹圧迫、またその周囲の脳脊髄液の循環障害を解除することです。外科的治療が必要になります。基本的には大後頭孔減圧術(骨を外す)および 第1頚椎(C1)椎弓切除術に加えて、硬膜を拡げて脳の入っているスペースをより広く作ります(硬膜形成術)。(図2)

<キアリ2型>

まず合併する脊髄髄膜瘤の修復術と水頭症に対する治療が優先されます。これらの治療にもかかわらず症状が出現した場合には、キアリ奇形に対する減圧術が必要になります。大後頭孔から小脳が下垂している頚椎部分まで、十分な後方減圧を行います。

脊髄空洞症に対しては、上記のごとく、原因となっているキアリ奇形の治療を優先させることが一般的です。ただし、キアリ奇形の治療を行っても、脊髄空洞症に改善が見られない場合には空洞-くも膜下腔短絡術(S-S シャント)などの手術を行います。

図2 大孔減圧術+第1頚椎椎弓切除術

治療後経過

キアリ奇形1型の 80-90%は手術により症状が改善し予後良好とされています。

退院後は特に運動制限などはなく、通常の生活を送ることが可能です。

キアリ奇形2型で症状が出ている場合には、約1/3は永続的な神経脱落症状を伴い、約15%は3歳までに死亡することがあるともいわれています。

特に年少期に症候性となった場合の予後は不良です。

脊髄髄膜瘤のお子さんでは、キアリ奇形2型による症候を早期にとらえて準緊急的な対応を要することがあります。

慶應脳外科としての取り組み

基本的に人工硬膜を用いた十分な減圧を行い、1回の手術で確実かつ有効的な減圧を行っております。今までに再手術を必要とした症例は0です。脊髄空洞症もほぼ全例で縮小を認めています。手術の安全性を確実にするために、術前にMRIやCTで動静脈の評価を必ず行っています。

最近の取り組みとして、当院では神経内視鏡を用いた低侵襲手術を導入しています。皮膚切開線は2.5〜3cm以内、毛髪内におさまりますので、短髪でなければ手術をしたかどうか見た目ではわかりません。この内視鏡を用いた手術は、傷の跡など整容的なメリットだけでなく、術後の髄液漏のリスクも軽減できることがわかっています。

成人女性

成人男性

神経内視鏡使用時の傷:毛髪内におさまるため目立たない

成人女性

従来の傷:毛髪外で首に及ぶため目立つ

本疾患の脳神経外科 担当医師は

西本 真章

外来:毎週木曜日 午前(脳外科外来)、第2,4金曜日 午前(小児科外来) です。

受診をご希望の患者さんへ

外来受診については、慶應義塾大学病院のホームページ内の「初めて受診する方」に詳細をお示ししておりますが、「予約制」「紹介制」をとらせていただいています。

- 一人一人の患者さんを十分に診察、説明させていただきたく、またお待ちいただく時間を短縮するために、外来は予約制とさせていただいております。

- 予約の際には、ご病状を速やかに把握させていただくため、現在かかりつけの医療機関からの紹介状をお持ちいただくようお願い申し上げます(紹介制)。これまでに受けた検査(MRIやCTなどの画像検査、採血検査など)の結果もお持ちいただけますとたいへん助かります。

- お手数をおかけいたしますが、かかりつけの医療機関から、下記の予約方法で本疾患担当医師の外来を予約していただきたく存じます。

<脳神経外科外来の予約方法>

外来予約窓口:(電話)03-3353-1257 にお電話ください。

※外来予約窓口 受付時間:月~金曜日 8:30~19:00

(土曜日は17:00までの受付となります)

患者さんをご紹介される医療機関のみなさまへ

当院ホームページにご紹介に関する詳細をご説明しています。

こちらよりご確認ください。